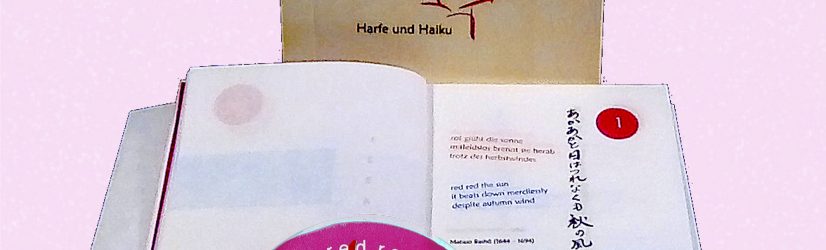

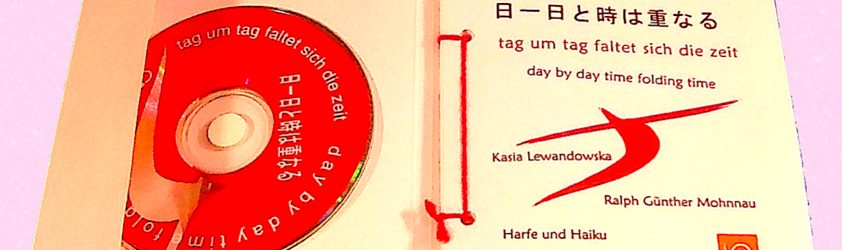

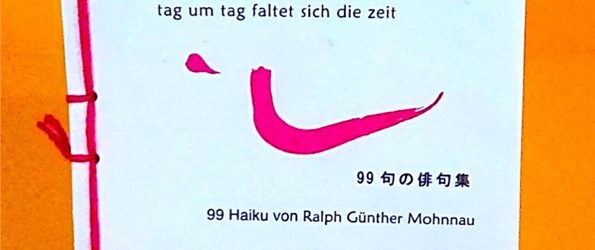

Haiku und Haibun

Oft werde ich gefragt: Woher nur nimmst du alle deine Haiku?

Nun, mit Picasso würde ich sagen: Ich suche nicht, ich finde. Und in der Tat ist es nicht so, dass ich mich einfach hinsetze und durch geistige Akrobatik im Kopf ein Haiku hervorzaubere. Nein, ein Haiku entwerfe ich nicht, es entsteht quasi aus dem Nichts heraus, aus einem Augenblickserlebnis. Dieses Augenblickserlebnis ist das Ergebnis eines Ereignisses oder Gedankens oder einer Eingebung, die auf einer tiefen innigen Verbindung zum Leben beruht, gefasst in dem meist dreizeiligen japanischen Kunstvers. In einer zweckfreien, unprätentiösen, ja asketischen Sprache, um den Leser unmittelbar anzusprechen, ja in ihm ein Aha-Erlebnis hervorzurufen, so banal es auch auf den ersten Blick erscheinen mag: Das Gedränge in der U-Bahn, die Frau neben mir im Aufzug, das Lächeln eines Kindes vom Kettenkarussel, das spiegelnde Licht des Mondes auf den Tragflächen des Flugzeugs, ein Igel auf einem leeren Fußballfeld, die Hände eines blinden Mädchens – es ist ein „spielerisches Erleben“ von Gewöhnlichem, das sich in mir zu Ungewöhnlichem verwandelt und sozusagen meine Haiku-Gene kitzelt, niedergeschrieben auf allem, was grad greifbar ist – Taxiquittungen, Zeitungsfetzen, Briefumschläge, Reklamezettel, Kassenbons und was sonst mir eben zu Händen ist. Haiku: Es ist, um mit Rilke zu sprechen, die in ihrer Kleinheit unbeschreiblich reife und reine Gestaltung, ist zugleich Gradmesser für die offene oder verschüttete Empfänglichkeit des Lesers für die kostbaren Augenblicke des Lebens, in all seinen Schattierungen, in seiner Buntheit, Vielfalt und Lebendigkeit, aber auch in seiner Zerbrechlich- keit, Vergänglichkeit, Unerklärbarkeit, dem amor vita. Wer sich von einem Haiku verzaubern lässt, kann von sich sagen, ein Weltkind zu sein.